2026年2月3日火曜日

【ご案内】京都府支部令和7年度事業計画及び進捗状況

2026年2月2日月曜日

【ご案内】第22回通常総会並びに茶香服大会

支部長 仲井敏雄

厳寒の候 会員の皆様には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より支部活動にお力添えいただき、心より御礼申し上げます。

さて、京都府支部では第22回通常総会を下記の通り開催致しますので、会員の皆様におかれましては、ご多忙中の折ですが何卒ご出席下さいますようご案内申し上げます。また、引き続き時勢に応じた方法で、茶香服大会を実施します。資質向上と相互交流のため、皆様のご参加をお待ちしております。「会員・茶業関係者の部」及び「一般の部」がございますので、ご家族やお知り合いの方に、是非お声掛けをお願いします。

尚、大変お手数ですが準備の都合上、出欠のご返答を2月14日(土)までに、以下「申込書フォーム」でお知らせ下さい。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

会場: JA全農京都宇治茶流通センター

近鉄京都線寺田駅 徒歩10分

駐車場有り

■通常総会: 13:00-13:30 受付 12:30

茶香服大会参加者は同時受付、昼食は済ませてお越し下さい

議事: 第1号議案 令和7年度事業報告並びに収支決算報告

第2号議案 令和8年度事業計画並びに収支予算

■茶香服大会:令和7年度宇治茶振興助成事業

事業名:日本茶インストラクターが伝える宇治茶の魅力

開催要領:13:40-15:50 受付13:20

5種5煎

募集 「会員・茶業関係者の部」「一般の部」

締切日 2月14日(土)

キャンセル待ちの場合は別途連絡します

参加費800円 当日支払(参加賞・お菓子付き)

つり銭のないようご準備をお願いします

申込み後の取消しは必ず開催前日迄に事務局へご一報お願いします

申込み:以下の申込フォームからお願いします

【個人情報取扱い】本事業連絡以外の目的に使用する事はありません

【内容変更可否】やむを得ず内容を変更することが有る際はご了承下さい

【感染症予防対策】会場入場時の手指消毒、マスク着用の御協力をお願いします

日本茶インストラクター協会京都府支部 事務局 090-3625-6512

ML nihoncha-inst.kyoto@car.ocn.ne.jp

http://www.nihoncha-kyo.sakura.ne.jp/

2026年2月1日日曜日

2026年1月10日土曜日

【スタッフ募集】宇治茶ふれあい教室

また、参加者が多数の場合は組合事務局にて決定いたします。通知については電話又はメールで御連絡いたしますのでよろしくお願いたします。御多用のところ、誠に恐縮に存じますが、御協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。

住所 宇治市神明石塚32

・日程 令和8年2月12日(木)

・時間 現地集合9時00分 解散13時00分(予定)

・対象 小学3年生 3クラス 90名

・内容 ・お茶の歴史や種類に関する簡易的な講義(約15分)

・玉露の淹れ方教室(約30分)

※座学については事務局が担当します

・募集 日本茶インストラクター3名

・謝礼 有り(交通費別)

・駐車場 有り

※募集締切 令和8年2月3日(火)

2025年12月23日火曜日

2025年12月12日金曜日

【活動報告】茶産地研修~千利休と堺歴史探訪

日時 2025年11月16日(日)

参加者数 29名

結果報告

今回は、例年の茶産地研修から趣向を変え、茶の湯文化の確立と発展させた千利休の生誕地を訪ねる行程としました。例年に比べ、研修の色合いは、薄いため参加者が減るのではという危惧もありましたが、それほど減少もなく開催出来ました。ハイシーズンのため、大型バスがチャーター出来なかったので中型バスとなり、結果ちょうどよい参加人数であった。

天候にも恵まれ、堺観光のマストのスポットを巡りました。利晶の杜においては、千利休の人となりも研修出来ましたし、南宗寺や妙國寺では当時の堺の状況も見て頂けたと思います。堺市の観光スポットには観光協会からのボランティアガイドが常駐しているため細かく説明していただけたのもありがたかった。

今回は、がっつり研修ではなく、ライトな研修で会員相互の懇親、交流も図っていただけるように 自由時間もお取りしました。秋の堺を満喫して頂けたなら、幸いなんですが、参加者からは好評だったように思います。予定通りに開催でき、事故なく無事に帰還できましたのも事務局をはじめとする役員の皆様のご協力のおかげでした。ありがとうございます。ご協賛いただけました共栄製茶様にも感謝申し上げます。ありがとうございました。

以上も持ちまして茶の湯のふるさとを訪ねてin 堺市の事業報告といたします。

2025年9月18日木曜日

【活動報告】京都府支部創立20周年記念講演会

日本茶インストラクター協会 京都府支部

創立20周年記念講演会

講演「日本茶インストラクター協会誕生秘話と茶業のこれから」

「日本茶インストラクター協会誕生秘話と茶業のこれから」と題して、桑原氏にご講演いただきました。日本茶インストラクターは、全国茶業青年団がなければ生まれていなかったというお話から始まりました。京都茶業連合青年団(京都だけ「連合」と言う名が付いている)が京都府内でどのように分かれていて、どのような活動を行ってきたか、という事を詳しく説明されました。次に1925年に京都府茶業研究所が設立され、その時期が手揉みから機械化への過渡期でもあったため、茶研の果たした役割はとても重要でした。機械化は静岡が先行したのですが、大量に普段使いクラスのお茶を作る静岡と違い、京都はもっと高品質のお茶を少量で作ることを目的にして工夫されたそうです。インストラクター制度自体は、1994年に、ある企業が社内に日本茶の資格制度を新設すると発表した事に危機感を持ち、長年同じような思いを抱いていた人達が公的な資格制度を作るために奔走し始めたという事です。桑原氏はじめ京都の森田氏、静岡の小島氏、東京の今井氏、繁田氏など、茶業界では非常に有名な方々の実名を入れて教えてくれました。2泊3日の合宿などの集まりを何回も行い、具体的なプランを練り上げ、仮称「日本茶アドバイザー制度設立準備委員会」を経て、現在に至っています。

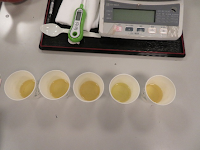

日本茶飲み比べ

今年のお茶の相場が高騰し、危機感を持っている人が多い中、桑原氏もその一人で、2023年度のお茶と今年のお茶(主に玉露と冠せ茶)を各10種ずつ試飲しました。それぞれに値段や茶種が書いてあるのですが、どれがどれか全くわからず、参加者の皆さんはとても熱心に味見をされていました。終わった後、楽しかった、有意義だったという声が多く聞かれました。

2025年7月29日火曜日

【活動報告】茶話会2025~品種茶を味わう

参加者 30名

今年も、お茶に興味のある方々が集まって、自由に交流ができる機会を持つことを目的として茶話会を企画しました。

日程は、講演と茶話会で構成しました。講演は、宇治茶業界を担う若手の生産農家さんに茶業への取り組みについて話していただきました。茶話会は、5種類の品種のお茶を淹れ、飲み比べをした後、お好きなブレンドを作ってもらい味わうという交流会を持ちました。お茶とお菓子を囲んで、飲み比べたお茶の感想や日頃のお茶への思いを意見交換していただきました。講演も面白く、お茶もお菓子も美味しく活発な交流がなされました。

■講演「10年先を見据えた茶業の取り組み」

和束町茶生産農家の中尾祐亮先生より、お茶の価格の推移やお茶作りへの思いを熱くお話をして頂きました。ご講演の中で昨今の宇治茶の現状として次のようにお話頂きました。

・インバウンドの効果により抹茶の需要が高まる

・海外輸出では高級な抹茶が好調

・在庫確保のために大手の茶問屋がお茶を高値で取り合う

・農家は喜んでいるが茶問屋は価格が高騰により思うように仕入れられず困っている

茶生産農家である中尾先生は高値は喜ぶことだが、急激な価格高騰で消費者がお茶から離れていく可能性を感じ、複雑な心境であるとお話しされました。

参加者皆さん熱心に聞き入っておられ、質疑応答も活発に行なわれました。

■茶話会

5グループに分かれ5品種のお茶を同条件で飲み比べ

品種と淹れ方は次の通り(全てR7年産木津高校かぶせ茶荒茶)

品種:やぶきた、うじひかり、さみどり、ごこう、おくみどり

淹れ方:茶葉10g・湯温70℃・湯温70℃・浸出時間60秒

5品種を比べてみると、同じ条件で栽培製造され、同じ条件で淹れたお茶なのに水色に違いが見られたり味や香りに違いがあることに驚きを隠せない参加者もおられました。交流は、和気あいあいと活発な意見交換ができました。今後も引き続き、お茶好きの方々が気軽に参加できお茶好きの輪が広がるようなイベントを企画していきたいと思います。

~実施したアンケート~ (感想)

・講演について

「農家の現状がよく分かった」「茶業を支える若者の話が聞けて良かったし頑張って欲しい」「お茶の価格の変動に驚いた」

・品種茶の飲み比べ、ブレンドについて

「お茶のブレンドは中々出来ない体験なので良い機会でした」「お茶を介して世代を超え交流が出来てとても楽しかった」「ブレンドによって味が変化し奥深くなった」

2025年6月22日日曜日

【活動報告】創立20周年記念総会及び茶香服大会

2025年5月2日金曜日

【お知らせ】宇治茶ムリエ講座実施のご案内

2025年4月26日土曜日

【活動報告】京都府支部オンライン歓迎会・活動説明会

新認定会員5名、支部役員5名がお気に入りのお茶を飲みながら、自己紹介やこれからやってみたいこと等について話しながら和やかに交流しました。

2024年10月29日火曜日

2024年9月21日土曜日

【活動報告】セミナー「お茶を使った料理とティーマッチング」

場所 宇治茶会館第二会議室

講師 田中良典氏 「京料理 鳥米」六代目当主

演題 『お茶を使った料理とティーマッチングについて学ぼう』

参加者 30名

① 碾茶:うま味と苦みのバランスが良く色もきれい。お茶感もしっかりある。

② 玉露:うま味をたっぷり感じられる。余韻に浸ることができ、だし汁に一番近い。

③ 煎茶:茶葉の活用がしやすく、香りも良い。

④ かぶせ茶:さわやかさがあり、炭酸など酸とよく合う。

⑤ ほうじ茶:香ばしい香りが食欲を誘ってくれる。食中の油分を取り除いてくれる。

⑥ 玄米茶:玄米がしっかりと主張する中で食前の口の中をすっきりさせてくれる。

<ティーマッチング>

用意していただいた料理とお茶を飲み比べて、それらがどのように合うか評価しました。提供いただいたのはお茶を隠し味に利用した焼物・煮物・酢物・揚物・水物(5種)で、一品ずつ素材と茶の組合せのコツを伺いながら試食し、5種類のお茶(玉露、かぶせ茶、煎茶、ほうじ茶、玄米茶)とのマッチングを楽しみ、自分が感じたままを評価シートに記入していきました。

*美味しい調味料の割合(黄金比)

だし汁:みりん:しょうゆ

11 : 1 : 1

2024年7月29日月曜日

【活動報告】茶話会2024 ~お家で簡単 茶葉の保存~

日程は、講演と茶話会で構成しました。講演は、専門家からお茶を上手に保存するポイントについて話していただきました。茶話会は、5種類の異なる保存方法のお茶を淹れ、飲み比べをした後、交流会を持ちました。お茶とお菓子を囲んで、飲み比べたお茶の感想や日頃のお茶への思いを意見交換していただきました。飲み比べたお茶が想像以上に違っていたので、活発な交流がなされました。

A未開封(冷蔵保存) B茶袋の開封口を折り曲げて保管(常温) C茶缶に入れて保管(常温) D脱気容器に入れて保管(常温) E保温ポットの中に入れて保管(常温)

まず茶葉の外観を見て保存方法を予想します。次に同じ方法で淹れたお茶を飲んで、保存方法を予想します。皆さんの鑑定が終わったのを見計らって、司会の方から正解を発表しました。その後、グループで自己紹介と感想など出し合い、交流を始めました。

2024年7月2日火曜日

【活動報告】対面式宇治茶ムリエ講座(R6-6月)

2024年3月9日土曜日

【活動報告】第20回通常総会及び令和6年度茶香服大会のご報告

関係機関よりご来賓7名様のご出席を賜り、京都府支部会員約30名の実出席のもと、通常総会が開催されました。例年通りの報告総会の形式により、京都府支部における令和5年度事業報告並びに会計・監査報告、会員活動の報告も総会資料を通じて共有されました。

令和6年度についても堅実に活動を推進していく方向性を確認し、事業計画や収支予算についても承認されました。新年度も各事業を通じて会員のさらなる資質向上に努め、会員相互はもちろん宇治茶に関わる人々と交流を深めて、京都府支部として宇治茶の素晴らしさを共感できる活動に継続して取り組むことを共有できました。

n 茶香服大会

総会終了後、京都府支部会員・他府県支部会員・一般参加者の皆様に加えて一部のご来賓にもご参加いただき、総勢58名の参加者で茶香服大会を開催しました。

京都府支部役員が煎じ手や配手、湯水係や得点係などを分担し、29名ずつの2席という配置にて、茶香服を通じて親睦を深めることができました。数年間猛威を振るった新型コロナウイルスがやや落ち着き、終始参加者どうしで湯呑みを共有しない(配手が注いで回る)かたち等、新しい対策を取り入れた茶香服になりましたが、大きな混乱もなく和やかに楽しんでいただけたことと存じます。成績優秀者には会員の部・一般の部それぞれに、賞品が贈呈されました。

総会・茶香服大会と、新年度を迎える節目の1日を多くの皆様とお茶を通じて楽しく交流できました。令和6年度も京都府支部において多彩で活発な活動が展開されますように、会員の皆様のご活躍を心よりお祈り申し上げます。